Voltaire, nel suo Dizionario Filosofico, scriveva che “La carestia, la peste e la guerra sono i più famosi ingredienti di questo basso mondo”. E in effetti questi tre elementi hanno viaggiato in stretta compagnia per tutta la storia dell’umanità.

Quasi sempre le guerre hanno portato fame e malattie, lasciando pesanti strascichi di dolore e distruzione. Esempio famoso, immortalato anche da uno scrittore come Alessandro Manzoni, è la peste che colpì l’Italia settentrionale e parte di quella centrale nel 1630. Uccidendo in pochi mesi da un terzo alla metà delle popolazioni colpite.

La peste non era un fenomeno nuovo per gli uomini e le donne del XVII secolo

Nel 1603 Londra fu colpita da un’epidemia che provocò circa 36mila morti, con nuovi episodi nel 1606 e 1609. Nel 1624 fu la volta di Palermo, a causa di un galeone proveniente da Tunisi, e nel 1628 di Lione, in questo caso con la morte di 70.000 persone.

Ancora più grave, per la diffusione e l’intensità del morbo, fu l’epidemia del 1629-30, provocata dalla presenza degli eserciti francesi e tedeschi che, a causa degli sconvolgimenti provocati dalla Guerra dei Trent’anni, devastavano gran parte dell’Europa ormai da un decennio.

In questo complesso quadro militare e politico si inserisce, per i nostri territori, la seconda «guerra di Successione» del Monferrato. Con i Savoia schierati a fianco di spagnoli e imperiali contro i francesi e le conseguenti devastazioni. Il conflitto si concluse poi con il trattato di Cherasco stipulato il 6 aprile 1631.

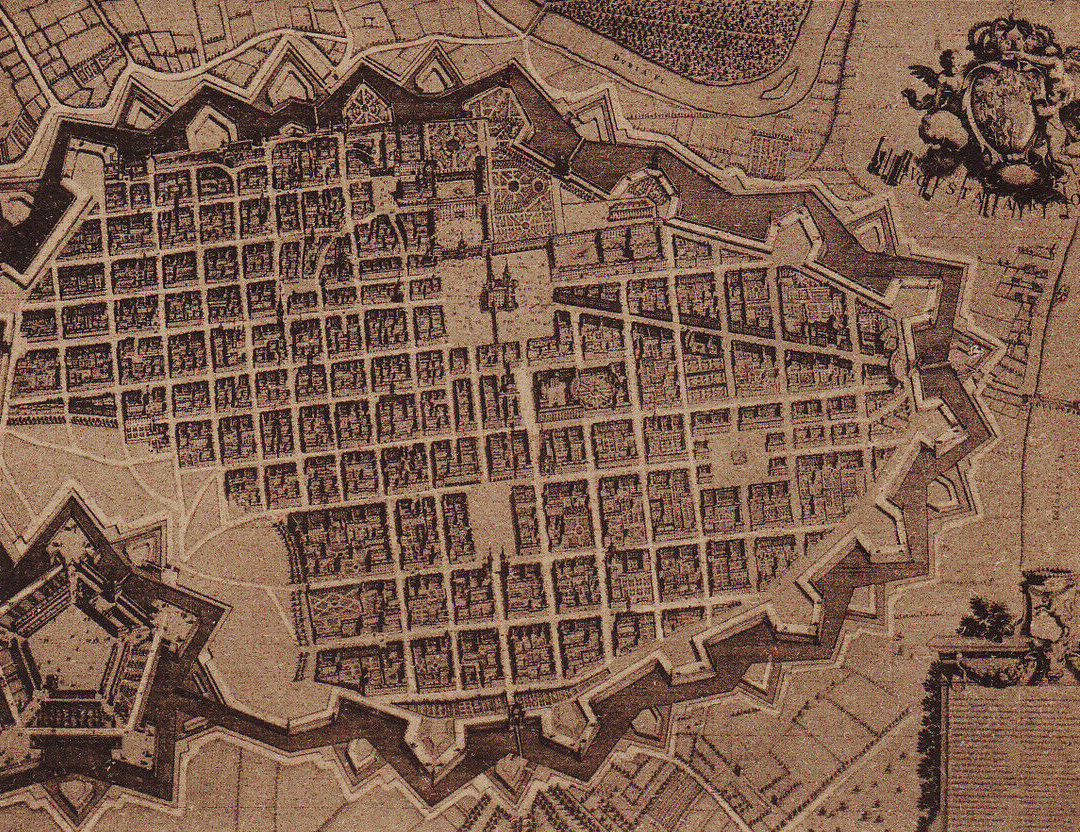

I primi casi di contagio nel Ducato Sabaudo, probabilmente dovuti ai soldati francesi, si ebbero nel 1629 a Briancon, a San Michele della Chiusa, a Chiomonte. E, a partire dai primi giorni del 1630, nella stessa Torino. Che all’epoca contava circa 25mila abitanti.

La peste a Torino

Le autorità cittadine, timorose di una possibile diffusione del morbo, avevano preso i primi provvedimenti già nell’estate del 1629. Cercando di limitare l’afflusso in città di coloro che abbandonavano le campagne devastate dagli eserciti che si fronteggiavano. E isolando i potenziali contagi, ma i risultati furono insoddisfacenti.

Così, quando la peste scoppiò in tutta la sua violenza all’interno di Torino, la situazione precipitò rapidamente. I medici cercavano spesso di evitare ogni contatto con i malati, rendendosi irreperibili o facendosi pagare cifre spropositate. Il “barreggiamento” (la quarantena) degli edifici nei quali si erano verificati casi di malattia si dimostrò presto di ben difficile realizzazione. La sorveglianza era ostacolata dal numero insufficiente di uomini a disposizione e dalla tendenza di quelli disponibili a farsi corrompere con facilità da chi voleva sottrarsi alle restrizioni.

Le condizioni igieniche nelle quali vivevano le popolazioni dell’epoca, poi, erano disastrose. I topi, vettori privilegiati del morbo assieme alle pulci, affollavano strade e case.

Si arrivò così al mese di maggio in condizioni ormai di vero e proprio panico: la stessa Corte abbandonò la città per timore del contagio, rifugiandosi a Cherasco. Seguita rapidamente da coloro che disponevano di case in collina o nelle campagne, destinazioni ritenute più salubri.

Bellezia e Fiochetto, poco conosciuti ma fondamentali

Si determinò quindi un pericoloso vuoto di potere, che fu limitato soltanto dalla determinazione del Sindaco della Città, Giovanni Francesco Bellezia. Che rimase al suo posto assieme a Giovanni Francesco Fiochetto, medico che aveva studiato alla Sorbona di Parigi, Archiatra del duca Carlo Emanuele I e Protomedico del Ducato sabaudo. A questi due uomini sono dedicate due vie di Torino, distanti una dall’altra poche centinaia di metri. E probabilmente ben pochi dei torinesi che passano da quelle parti si rendono conto di quanto debba la città a costoro.

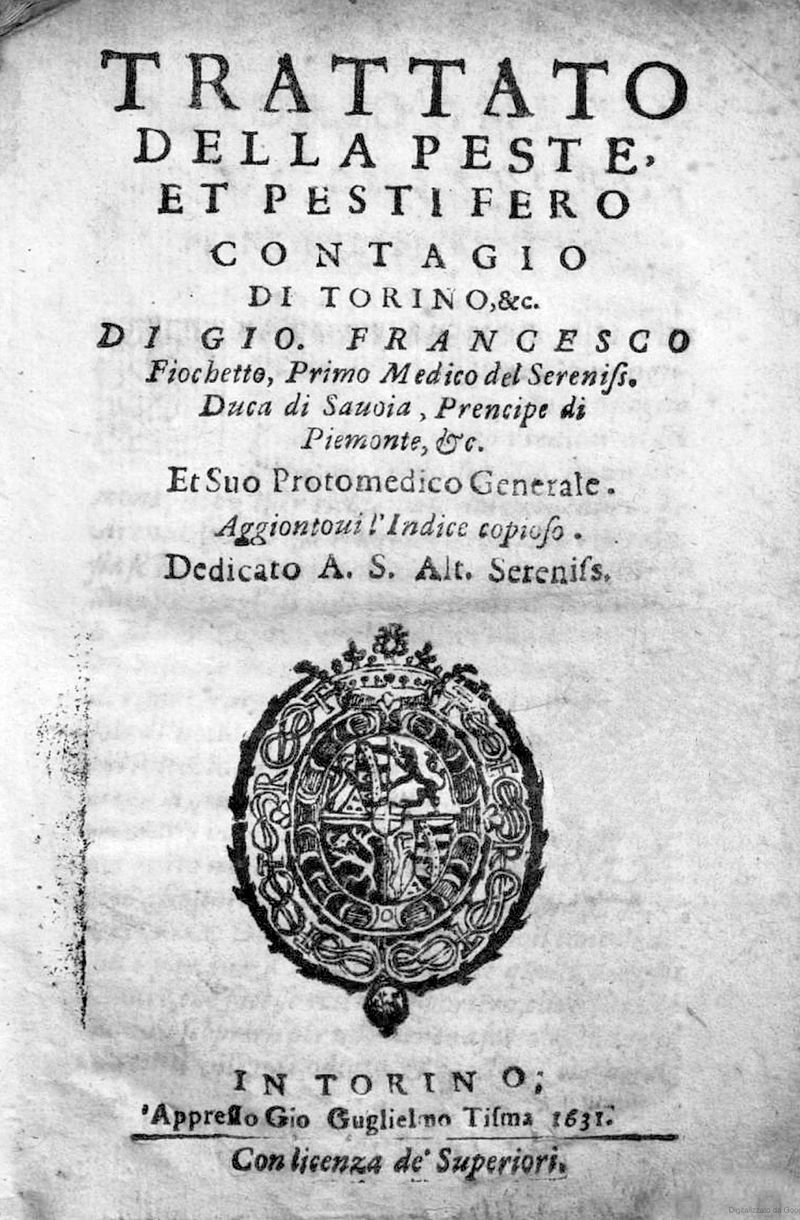

Si calcola che a Torino fossero rimasti, in quei terribili mesi, 11mila abitanti soltanto. Mentre almeno il doppio erano fuggiti. Nel suo “Trattato della peste et pestifero contagio” il Fiochetto, oltre a fare il possibile per imporre una rigida disciplina sanitaria per combattere il morbo, descrisse il rapido procedere della malattia. E le strade piene di cadaveri, le miserie quotidiane di una città sconvolta da quella che sembra la punizione divina per i peccati dell’uomo.

Si cercava di isolare gli infetti, si seppellivano i morti al di fuori delle mura cittadine, si bruciavano mobili e indumenti degli appestati. Si faceva il possibile per evitare gli affollamenti, ma le disastrose condizioni igieniche dell’epoca favorivano la diffusione del contagio. Nel libro del Protomedico non manca la descrizione di episodi singolari, che danno chiara la percezione di come si vivesse, in quei tempi, in un’atmosfera da fine dei tempi. Si dà la caccia agli untori, scarseggiano i generi alimentari, i medici hanno timore di avvicinarsi agli ammalati. Anche i religiosi cercarono spesso di evitare il contatto con i possibili malati. Tanto che i Domenicani aprirono un vano nella facciata della chiesa di San Domenico sistemando un altare rivolto verso l’esterno. Così che i fedeli potessero partecipare alla messa senza entrare in chiesa: del resto, in diversi casi le persone morivano all’improvviso durante la funzione. E i corpi rimanevano sul sagrato.

Lo strano caso dell’aumento dei matrimoni

Fenomeno singolare, destinato ad attirare l’attenzione del Fiochetto, è l’elevato numero di matrimoni che furono celebrati in città. “In molte case appena in questa il cadavere del marito era in strada, e nell’altra quello della moglie, che si trovavano pronti uomini, e donne a riscaldar il letto del morto non ancor ben raffreddato, con manifesto loro pericolo… Volli per curiosità intender dal Segretario della Città, del Magistrato, e dell’Arcivescovato Giacomo Maurizio Passeroni, se sapeva quanti matrimoni si fossero allora contratti. Mi disse, che in pochissimo tempo, si fecero assai più di cinquecento licenze a uomini, e donne. Dalla sera all’indomani fatti vedovi, e vedove, e ciò in Torino solamente.”

La fine della peste a Torino

Nel 1631 la peste cominciò a perdere forza, e finalmente il 2 febbraio 1632 si tenne un Te Deum di ringraziamento seguito da una grande festa con spettacoli in piazza e al termine “fusette” (fuochi d’artificio).

Il morbo aveva fatto il suo corso, e abbandonava almeno temporaneamente le nostre terre. Il tributo pagato era però altissimo, considerato che nella sola Torino erano morte almeno 8mila persone, pressapoco un terzo dell’intera popolazione.

Sostanzialmente in linea con questi numeri i dati relativi alle altre località del Piemonte. Lo storico del XIX secolo Luigi Cibrario scrive che intorno al 1630 “Acqui fu quasi distrutta. Alessandria contò 14mila morti. Aosta, Biella, Busca ebbero quasi tutte le case contagiate. A Carmagnola, non scamparono che 12 capifamiglia. I quali fecero il voto di digiunare severamente il 7 dicembre di ogni anno in segno di ringraziamento per lo scampato pericolo. Chieri, che nelle pestilenze precedenti aveva già avuto 8 mila morti, seppellì altri 4500 chieresi; a Garessio, non rimasero che tre famiglie. A Pinerolo, soccombettero al contagio tutti, nessuno escluso”.

Numeri spaventosi, anche se in altre città il bilancio era stato ancora più terribile. Pur con le incertezze dovute all’attendibilità delle fonti dell’epoca, sembra che a Milano i morti furono, nel medesimo periodo, circa 160mila su una popolazione di 250mila abitanti. A Padova 19mila su 32mila e a Verona 33mila su 54mila.